この記事はこんな人にオススメ

- ブルンストロームステージが覚えられない

- 運動麻痺の評価の理解を深めたい

- 脳神経外科の患者さんを担当することが多い

運動麻痺を評価する検査法で、最も使用頻度が多いのがブルンストロームステージです。

看護師や臨床検査技師、救急救命士の方は運動麻痺の評価を詳細にする機会が少ないため、イメージが湧きにくいと思います。

そこで急性期の脳神経外科リハ経験8年以上の管理人が分かりやすく解説します!

この記事を読めば、ブルンストロームステージを理解して臨床に活用できるようになります。

ブルンストロームステージが覚えられず、いつも臨床で曖昧になってしまったり、資格試験の問題を間違ってしまう人は是非最後までご覧ください。

START REHA

START REHA普段麻痺の評価をしている理学療法士目線で分かりやすく説明するね!

まず

ブルンストロームステージ

正式にはブルンストローム(リカバリー)ステージといい

運動麻痺からの回復段階を評価するために用いられる評価指標の1つです。

麻痺の領域では、このブルンストロームステージも問題を作りやすい範囲になるので、試験に出る可能性が高いと思われます。

そこで、覚えにくいこの評価指標を「理解」して「無駄を省き」ながら覚えていきましょう。

ブルンストロームステージの基本的な考え方

ここからは実際に、ブルンストロームステージの覚え方を解説していくね!

まず初めに、ブルンストロームステージのステージごとの定義を押さえましょう。

| ステージ | 内容 |

|---|---|

| Ⅰ | 随意運動が認められない |

| Ⅱ | 共同運動が(一部)出現、連合反応 |

| Ⅲ | (十分な)共同運動が出現 |

| Ⅳ | 分離運動が一部出現 |

| Ⅴ | 分離運動が全般的に出現 |

| Ⅵ | 分離運動が自由にできるが、やや巧緻性にかける |

次に、まずはそれぞれの用語の簡単なイメージを掴んでもらいます。

このイメージが掴めれば、あとは要素を理解できればマスターできます!

| 用語 | 用語の意味・イメージ |

|---|---|

| 随意運動 | 自分で動かそうとして、動くこと |

| 共同運動 | 決まったパターンでのみ動かせること(全部屈曲 や 全部伸展のみ) |

| 分離運動 | ここの関節は動かさないけど、こっちは動かす!という運動ができること |

| 巧緻性 | かなり難易度の高い、細かい動作 |

この定義と用語を組み合わせて、それぞれのステージをもっと簡単に説明しなおすと、以下のようになります。

| ステージ | わかりやすいイメージ |

|---|---|

| Ⅰ | 弛緩していて動かせない |

| Ⅱ | ほんの少しだけ動かせる |

| Ⅲ | 屈曲だけか、伸展だけの共同運動ができる |

| Ⅳ | 関節を1〜2つだけ自由に動かせる |

| Ⅴ | 関節2つ以上を自由に動かせる |

| Ⅵ | 麻痺してるけど健側にほぼ近い動きができる |

これに加えて、あと2つ押さえておきたいポイントがあります。

それは・・・

- 体の外側に腕や足を動かす運動は、難易度がとても高いということ

- 腕や足を上げたまま保持するのは難易度がとても高いということ

ひとまず、やんわりとだけ頭に入れておいてください。

このイメージを持ちながら、まずは上肢を見ていきましょう!

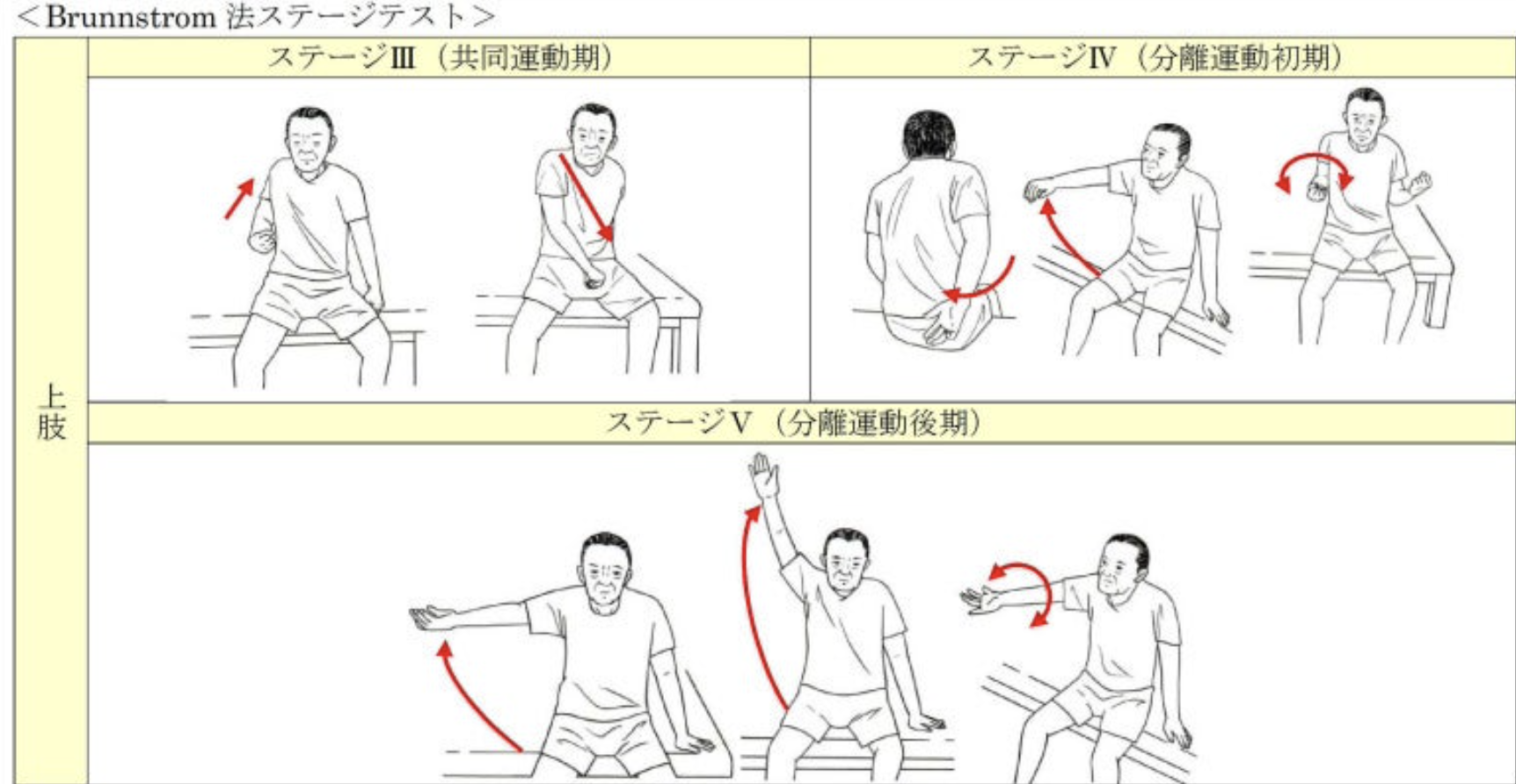

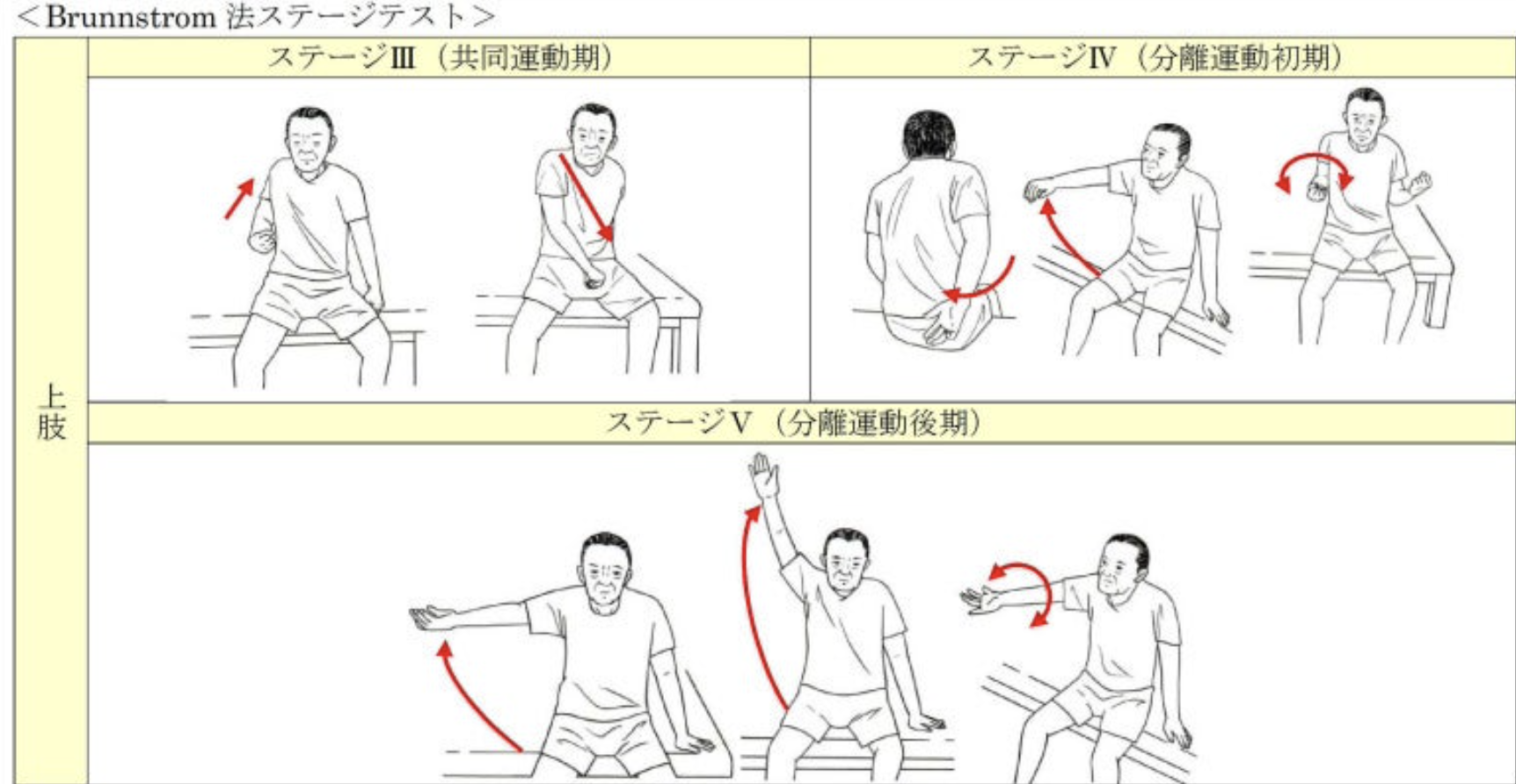

上肢のブルンストロームステージの覚え方

まずは上肢のブルンストロームステージについて解説していきます。

上肢のブルンストロームステージと、わかりやすいイメージを対比させてみてみましょう。

| ステージ | 検査課題 | わかりやすいイメージ |

|---|---|---|

| Ⅰ | 弛緩性麻痺 | 弛緩してて動かせない |

| Ⅱ | わずかな屈筋(伸筋)共同運動 | ほんの少しだけ動かせる |

| Ⅲ | 明らかに関節運動のある共同運動 | 屈曲だけか、伸展だけの共同運動ができる |

| Ⅳ | ・手を腰の後ろに動かせる ・(肘伸展位で)肩屈曲90° ・肘屈曲で前腕回内外 | 関節を1〜2つだけを自由に動かせる |

| Ⅴ | ・肘伸展位、前腕回内位で肩外転90° ・肘伸展位で上肢を頭上まで挙上 ・(腕を上げて)肘伸展位で前腕回内外 | 関節2つ以上を自由に動かせる |

| Ⅵ | ステージⅤまでの運動が可能で、 健側と同程度にスムーズに動かせる | 麻痺してるけど健側にほぼ近い動きができる |

ここから、検査課題とわかりやすいイメージを繋げて考えていきます。

上肢:ステージⅠ

上肢のステージⅠは弛緩性麻痺になります。

ステージⅠとは、上肢・下肢・手指問わず、「弛緩していて全く動かない状態」です。

ここは一番簡単なところですね。

ステージⅠは弛緩していて動かない。少しでも運動があるならそれはステージⅠでは無いということです!

上肢:ステージⅡ

上肢、下肢ともにステージⅡは「ほんの少しだけ動く」です。

しっかり腕を上げられたり、肘を曲げることが出来ません。

イメージとしては、ピクっとわずかに動く程度です。

目的のある動作ではなく、ほんの少しだけ筋肉が収縮している状態です。分離された運動ではないので「わずかな共同運動」がみられる状態のことを指します。

上肢:ステージⅢ

上肢・下肢ともにステージⅢまでの考え方はほとんど同じです。

上肢のステージⅢは、「肩、肘、手を一気に全部曲げる(屈曲)」か、「肩、肘、手を一気に全部伸ばす(伸展)」状態を指します。

共同運動というものが、パターン化された運動を指します。

このパターン化された運動というのが「一気に全部同じ方向に動かす」ことを意味しています。

以下に、ステージⅠ〜Ⅲまでをまとめます。

上肢:ステージⅠ〜Ⅲまでのまとめ

上肢のステージⅠ〜Ⅲを簡単にまとめます。この段階でⅠ〜Ⅲは覚え切ってしまいましょう!

| 上肢ステージ | 内容 |

|---|---|

| Ⅰ | 弛緩していて動かない |

| Ⅱ | ピクっと動くレベル(わずかな共同運動,連合反応) |

| Ⅲ | 腕や手を一気に同じ方向に動かせる(共同運動) |

ステージⅠ〜Ⅲまでは、これだけでOKです!

上肢で難しいのはステージⅣとⅤの違いです!ここからはもう少し詳しく解説しますね!

上肢:ステージⅣとⅤ

上肢のブルンストロームステージで特に難しい部分です。しっかりと学習していきましょう。

特にⅣとⅤを比較しながら学習すると理解しやすいため、ここではⅣとⅤをまとめて解説します。

まず、ステージⅣとⅤの違いについてです。

| ステージ | 検査課題 | わかりやすいイメージ |

|---|---|---|

| Ⅳ | ・手を腰の後ろに動かせる ・(肘伸展位で)肩屈曲90° ・肘屈曲で前腕回内外 | 関節を1〜2つだけを自由に動かせる |

| Ⅴ | ・肘伸展位、前腕回内位で肩外転90° ・肘伸展位で上肢を頭上まで挙上 ・(腕を上げて)肘伸展位で前腕回内外 | 関節2つ以上を自由に動かせる |

これに加えて、先ほど重要なポイントとお伝えした2点

- 体の外側に腕や足を動かす運動は、難易度がとても高いということ

- 腕や足を上げたまま保持するのは難易度がとても高いということ

これを合わせれば理解しやすいと思います。

先に言ってしまいますが、上肢のステージⅥは簡単に言うと「ほぼ正常」です。(厳密に言うと違いますが、試験対策としてはこれで覚えてしまいましょう)

なので、上肢で麻痺症状が顕著にみられる運動の一番上のレベルはステージⅤになります。

この流れで覚えやすいので先にステージⅤの説明をしますね!

上肢ステージⅤ

重要なポイントとしてお伝えした「体の外側に向かう運動」「腕を上げたまま保持する運動」が含まれるのは最難関のステージⅤということになります。

ステージⅤ検査課題を見ると

- 肘伸展位、前腕回内位で肩外転90°

- 肘伸展位で上肢を頭上まで挙上

- (腕を上げて)肘伸展位で前腕回内外

①の肩外転運動とは、腕を垂らした状態から外側に開いていく運動なので、ポイントの通り「外側への運動」は難易度が高いためステージⅤであることが分かりますね。

②は後で説明するので一度飛ばします。

③の腕を上げたまま肘を伸ばして手のひらを内向き・外向きに回す運動は、まずポイントである「腕を上げたまま保持する」難易度の高い動作なのでこの時点でステージⅤと分かります。

更に③では肩関節を90度前方に挙上したまま、手のひらを上に向けたり下に向けたりする前腕の関節の動きを伴います。

それに加えて手のひらを下に向けた時には重力で肘が曲がってしまうのを防ぐために伸展位で止めておくという関節運動が必要になります。

まとめると

- 肩関節:90°挙上で保持

- 前腕の関節:内回しや外回しの運動

- 肘関節:曲がらないように伸ばしておく

という3つの関節の運動を同時に行なっていることが分かります。

これはステージⅤのイメージの「関節2つ以上を自由に動かせる」能力が必要になりますね。これも、ステージⅤレベルの運動であることを示しています。

公式テキストの説明では③の運動は「肘伸展位で前腕回内外」と書いていますが、これは腕を上げたまま行う検査です。(画像参照)

これら条件を見るだけで、①と③はステージⅤであることが簡単に分かりますね!

残された②肘伸展位で上肢を頭上まで挙上 についてです。

みなさん、手を頭の上まで挙上した時に肘の力を抜くと、肘から先が曲がってきて頭に落ちてきますね?

(嘘だと思う人やイメージできない人はやってみましょう!)

つまり、頭の上まで手を上げ続けておくには「肘を伸ばしておく力」が必要になります。

もちろん、手を頭の上まで上げる肩の力が必要なのは言わずもがなですね。

そして、肘を伸ばしたまま頭の上まで手を上げた後、肩や腕全体の力を抜くと手はどう落ちてきますか?

前から落ちてくる人と、横から落ちてくる人の2パターンがあると思います。

ここで重要なのは「横向きに落ちていく可能性がある」ということです。これは、腕を頭の上に上げ続けている時には、自然と横側に落ちて行かないように筋肉が働いてくれています。この力は「外転筋」の作用です。

ん?外転筋?!つまり…

そう、外転筋が働いているということは、無意識のうちに肩関節を最難関の「外転」していたのです。これはステージⅤです。

長くなりましたがまとめると、②の運動では

- 肩関節:挙上のために屈曲と横に落ちないように外転

- 肘関節:曲がらないように伸ばしておく

という、肩関節においては2つの方向の運動を制御しながら、加えて肘関節も伸ばし続ける動作をしているということになり、かなりの分離運動が必要なためステージⅤと判断できるわけです。

腕を上げ続ける、外転運動をする、多くの関節をコントロールするのはステージⅤ!

上肢ステージⅣ

ステージⅤのイメージがつけば、ステージⅣは簡単です。

ステージⅣの検査課題は

- 手を腰の後ろに動かせる

- (肘伸展位で)肩屈曲90°

- 肘屈曲で前腕回内外

ステージⅤ程、難易度の高い運動はありません。つまり「肩関節外転」を伴う運動はありません。

また、①と③の検査に関しては、腕は下垂した状態で行うので「腕を上げたまま保持」しておく必要もありません。

唯一、②の肘伸展位で肩屈曲90°だけが、腕をあげて保持する必要があります。

これも、ただ肩を屈曲90°上げて肘を伸展させておく、単純な2関節の運動のみなので難易度は低いことが分かります。

全ての運動が、関節を1〜2つだけを自由に動かせるのイメージと一致しますね!また、外転したり、挙上保持したまま複雑な運動を行うような難しい課題もありません!

ステージⅤのイメージを押さえられれば、上肢のブルンストロームステージの検査内容を見てどのステージの事かを迷うことはなくなるでしょう!

上肢:ステージⅥ

最後に、上肢のステージⅥになりますが、これは先ほど述べたように「ほぼ正常」と覚えてもらってOKです。

厳密にいうと運動のスピードが健側に比べて少し遅い、などの評価はありますが急性期ケア専門士の試験で問われるレベルでは無いと思われます。

この記事も、急性期ケア専門士の試験対策向けなのでそこまで詳細な説明は割愛させていただきます。

ステージⅥは、「ステージⅤまでの運動が出来て、健側とほぼ変わりなく運動できる」でOK!

上肢のブルンストロームステージまとめ

この記事では、上肢のブルンストロームステージをリハ職以外の方も簡単にイメージできるように分かりやすい表現で書きました。

PT、OTからすると「少し違う」という違和感がある箇所もあるかも知れませんが、様々な資格試験対策の解説ということでご理解頂ければと思います。

このまま下肢・手指のステージまで書くと1記事が長文になり過ぎるので、今回は上肢編とします。

下肢や手指に関しては別記事を改めて用意致しますので、しばらくお待ちください。

それぞれのステージの特徴を理解すれば、意外に簡単に覚えられるよ!

コメント